キーホルダータグ

ICタグにキーリングをつけて持ち運びしやすくしたタグです。鍵やカバン、その他の持ち物に簡単に取り付けられる設計になっています。

カードの代わりに入退場管理やルームキーとして多く使用されています。

RFID/ICタグの基礎知識

RFIDについて

「RFID」とは、Radio Frequency Identificationの略で、無線通信を用いてタグのデータを読み書きする自動認識技術のことを指します。このRFIDの技術を用いて作られたタグがRFIDタグ(ICタグ)です。

交通系カードや社員証など私たちの身近な場所でRFIDの技術が用いられており、バーコードやQRコードに代わる技術として物流/アパレル/医療など様々な業界に活躍の場を広げています。

ICタグ(RFIDタグ)とは

「ICタグ」とは、集積回路(IC)を搭載したタグのことです。ICタグにはICチップとアンテナが搭載されており、磁界や電波を利用して非接触で通信が可能です。

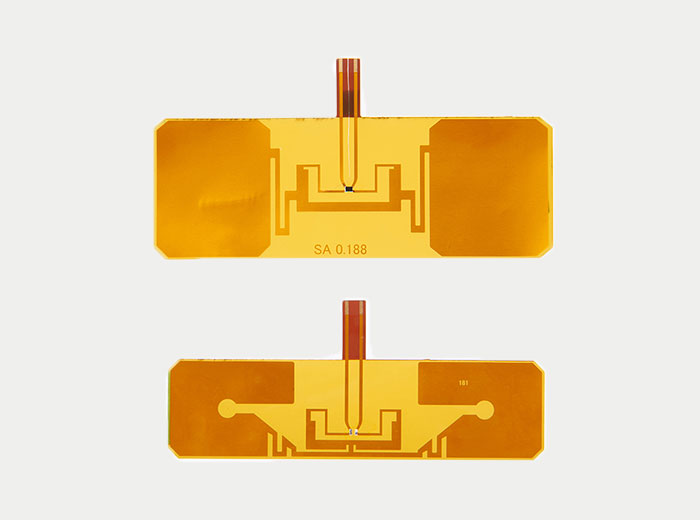

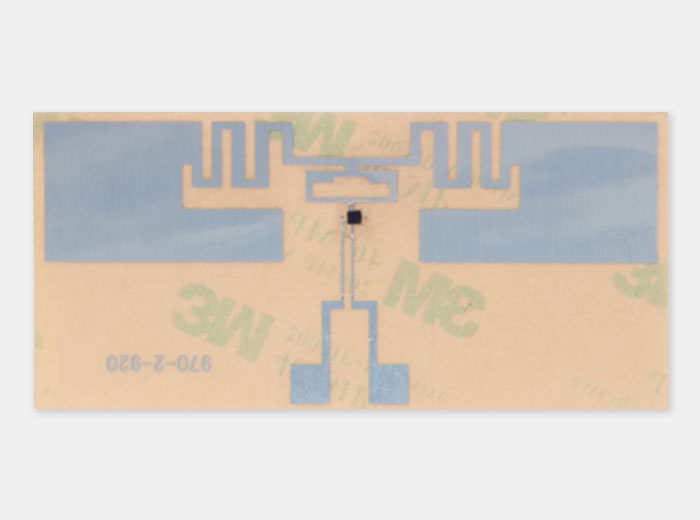

PETなどの樹脂シートにICチップとアンテナをのせたものを「インレイ」と呼び、ラベルに加工したり、インレイを樹脂封入して耐久性や耐水性をもたせたり、様々な形状にした製品をICタグ(RFIDタグ)と呼んでいます。ICタグは個人認証/入退管理/トレーサビリティなどさまざまな場面で利用されています。

【RFIDタグの種類】

| パッシブタグ | タグ自体に電池を持たず、リーダライタから供給される電力を使って動作。 通信距離は数mm~数m程度。価格も安価で電池交換不要のためメンテナンスフリー。 |

|---|---|

| セミアクティブタグ | 電池を内蔵しており、外部から特定の信号を検知した際にアクティブタグとして機能。 通信距離はパッシブタグより長く、アクティブタグより省電力。 |

| アクティブタグ | タグ自体が電池を持っており、その電力で動作。 価格は高価で電池交換も必要だが、通信距離は数m~数十mと長い。 |

イーガルドでは主にパッシブタグの設計・開発/製造/販売を行っています。

【ICタグの周波数帯と特徴】

| 名称 | 周波数 | 特徴 | 主要なICチップ |

|---|---|---|---|

| LF帯 | ~135KHz | 水分の影響を受けにくく、障害物があるところでも電波が回り込みするため、 安定した読み取りが可能。 入退用カード/家畜用ICタグ/車のイモビライザーなどで利用される。 |

EM/HITAG |

| HF帯 | 13.56MHz | セキュリティ性を重視したICチップが多く、スマートフォンで読み取りが できるものもある。 交通系カード/マイナンバーカード/免許証などで利用される。 |

MIFARE/FeliCa/ICODE |

| UHF帯 | 920MHz | 長距離通信が可能で同時読み取りもできる。価格も比較的安価。 アパレルの値札/物流/商品管理などに利用される。 |

Monza/UCODE/Higgs |

ICカード・ICタグの用途

これまで、ICカードおよびICタグはコスト高と考えられ、普及に時間がかかりました。

しかし、日本国内では「働き方改革」「省人化」「IoT」により、さらなるRFIDの活用の場が広がると考えられています。

ここでは、環境別における、ICカードとICタグの用途例を記しております。

ICタグの特徴

ICタグには以下の特徴があります。

| 複数一括読み取り | 複数のタグを一括に読み取ることが可能です。 バーコードのようにバーコードリーダーで一つ一つ読む必要がなくなり、業務効率アップに繋がります。 |

|---|---|

| 長距離通信 | ICタグは数m離れたタグも読み取ることが可能です。 遠くにあるタグも読めるので資材管理や棚卸などに使用されています。 |

| 視認性不要 メンテナンスフリー |

無線通信で読み取りを行うため、汚れていたり隠れたり(金属や水は除く)していても読み取ることができます。 また、電池の交換が不要のため、ICチップが故障しない限りは半永久的に使用可能です。 |

| データの書き換えが可能 | 何度もデータの書き換えを行うことができるため、使い回しが可能です。 |

| 水や金属の影響を受ける | 電波(電磁波)を利用して通信するため、水や金属の影響を受けて通信距離が落ちたり、通信できない場合がございます。 |

| コストは△ | バーコードやQRコードに比べると価格は高いが、ICタグの普及に伴いコストも下がってきています。 また、データを書き換えて再利用できるため、再利用によりコスト削減は可。 |

ICタグのつくりかた

| 巻線タグ | エッチングタグ | |

|---|---|---|

| 特徴 | 銅線をコイル状に巻いてICチップを接合します。銅線はアルミに比べ通信能力が高く、アンテナが小型でも安定した読取が可能です。 主にHF帯ICタグに使用され、小ロットでの生産対応が可能となります。 |

主にアルミをエッチング加工しています。エッチング加工は大量ロットで生産します、そのため、1枚の単価が安くなります。 UHF帯ICタグに使用されます。 現在は、アパレル品に普及されてきたため低価格化がすすんでいます。 |

| メリット | 小ロットでカスタム対応がしやすい、通信能力が高い | コストが安い |

| デメリット | エッチングに比べコストが高い | 大ロットで製造する必要がある |

ICタグの選び方

ICタグにも様々なタイプがあります。通信距離の長いもの/セキュリティの高いもの/耐熱性のあるもの/高耐久のものなど、使用環境や条件に応じて最適なICタグを選択する必要があります。これまでのノウハウを基にご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

【タグ選定時のポイント】

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| ユーザメモリ | どのぐらいの情報をタグに書き込みたいか? ICタグのユーザーメモリは様々で、ユーザーメモリがないICチップもございます。 |

| セキュリティ性 | セキュリティ性はどこまで求めるか? 用途に応じてセキュリティ性が高いICチップ/運用を行う必要がございます。 |

| 通信距離 | 一つ一つ確実に読むか?長距離で一括で複数同時に読みたいか? |

| 使用環境 | 読み取り機器/貼付対象物のサイズ・素材/使用環境の温度/タグ読み取り時の環境・条件等は? |

| 価格 | 使い捨てで安価なものを大量に使うか?コストはかかっても耐久性のあるものを使うか? |

ICタグの活用

交通系ICカードをはじめ、社員証や勤怠カードなどICタグ(ICカード)は多くの場面で利用されています。会計時に洋服などの製品をレジのボックスに入れるだけで商品が一括でスキャンされる仕組みにもICタグが活用されており、私たちの生活に欠かせないものとなっています。

【主な活用例】

| 工場 | 棚卸/トレーサビリティなど。ICタグはデータの再書き込みが可能なため、状態の記録ができる。 |

|---|---|

| 温浴施設 | ロッカーの開錠/エリア毎の入退/施設内での買い物など。リストバンド型のICタグが活躍。 |

| 図書館 | 図書館カード/書籍管理など。書籍にICタグを貼付して探索時間の削減や不正持ち出し防止が可能。 |

| 観光地 | ランダムURLを生成可能なICチップを用いて不正コピー防止のスタンプラリーが可能。 |

| 点検 | センサーICタグを用いてセンシング情報をRFIDでデータ習得。 |

1円タグとは

2017年経済産業省が、2025年までに、セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ニューデイズの全ての取扱商品(推計1000億個/年)に電子タグを利用することについて、一定の条件の下で各社と合意したことを発表しました。

エンコードとは

ICタグには情報を書き込むことができます。

このようにICタグに情報を書き込むことを「エンコード」と言います。

各ICチップのエンコード詳細についてはこちらをご確認ください。

エンコード手段は主に以下の3つです。

リーダーライタを使う:最もメジャーな方法。リーダライタの種類も様々あり、要望に合わせて選択できます。

※リーダライタについてはこちら

専用プリンタを使う :専用プリンタを使えばタグの券面に印刷をしながら同時にエンコードもすることができます。

※プリンタについてはこちら

スマートフォンを使う:NFCタグであればスマートフォンを使って簡単に書き込みを行うことができます。

ご要望に合わせて当社でエンコードまでおこなって出荷することも可能です。

エンコード/加工についてはこちらをご確認ください。

ICタグ・RFIDの歴史

ICタグ・RFIDの歴史を年表にまとめました。

JR東日本社のSuicaが導入され20年弱経ち、日本国民のほとんどが何らかのICカードを持っています。

またスマートフォンの普及により、NFC機能を使ったキャッシュレスサービスも多彩になってきました。

| 西暦 | 出来事 |

|---|---|

| 1994年 | Mikron社がMIFARE 1Kを発表 ソニー社がFeliCaを発表 |

| 1995年 | TI社がTagitを発表 |

| 1996年 | 韓国UパスにMIFARE 1Kが採用 |

| 1997年 | 香港オクトパスカードにFeliCaが採用 Philips社がHitagを発表 |

| 1998年 | 広島スカイレールサービスにてFeliCaが採用 |

| 1999年 | NTT社による非接触ICテレホンカード開発プロジェクト開始 ソニー社が電子マネー「Edy」のサービス開始 |

| 2001年 | JR東日本がSuicaを導入 |

| 2002年 | シンガポールEZ-linkにFeliCaが採用 |

| 2003年 | ウォルマート社がICタグ導入を発表 |

| 2004年 | iモードFeliCaを搭載した携帯電話が登場 「響プロジェクト(※1)」開始 NFCフォーラムの設立 |

| 2005年 | 日本国際博覧会(愛・地球博)の入場券にミューチップ(※2)が採用 |

| 2007年 | 株式会社イーガルド設立 |

| 2011年 | 蔦谷書店代官山にてICタグ80万枚を導入 |

| 2014年 | ZARA社がICタグ導入を発表 |

| 2016年 | 経済産業省1,000億枚タグ策定「1円タグ」 |

| 2017年 | 経済産業省「ドラッグストア スマート化宣言」 ファーストリテイリング社展開のユニクロが1年以内に国内外約2000店舗にICタグを導入を発表 |

※1.響プロジェクトとは

2004年から2年間経済産業省主導のもと、「5円タグ」を開発するプロジェクトです。

委託を受けた日立製作所社、大日本印刷社、凸版印刷社、日本電気社、富士通社にて開発・検証が進められました。

このプロジェクトにより開発されたミューチップは、UHF帯ICタグのGen 2規格に満たせないことや、月1億個生産時に5円という制限によって実現には至りませんでした。

※2.ミューチップとは

日立製作所社が開発したRFID専用のICチップです。

固有のUIDはありますが、ユーザーエリアをもちませんでした。

ICタグ/RFIDタグに関するよくあるご質問

ICタグの価格について教えてください

数量や種類により価格は変動しますが、数百円程度になります。

仕様を確認させていただいた後に御見積を作成しますのでお気軽にご相談ください。

ICタグの図書館での利用方法を教えてください。また、導入のメリットとデメリットも教えてください

バーコード運用と比較した場合、ICタグと関連機器に費用がかかりますが、以下メリットがあります。

【セルフ自動貸出・返却】

複数冊を同時に処理できるため効率がよく、窓口の混雑解消にもつながります。

ユーザーの利便性向上はもちろんスタッフの負荷を減らすことができます。

【蔵書点検の省力化】

バーコードの場合には1冊ずつ取り出し読み取らなければなりませんが、ICタグの場合には書棚に置いたまま一括多読が可能です。

【不正持ち出し防止】

専用ゲートを設置することにより、不正持ち出しの防止をすることができます。

貸出処理をしていない本を不正に持ち出そうとした場合、ゲートでアラートを鳴らすことができます。

在庫管理でのICタグの利用方法を教えてください

管理対象物へICタグを取り付け、入出庫時にICタグを読み取り管理を行います。

棚卸を行う際にもICタグを読み取ることで数量の確認・検証ができ、適切な発注および在庫のコントロールができます。

また探している対象物の場所をピンポイントで探すができ、探索時間の短縮につながります。

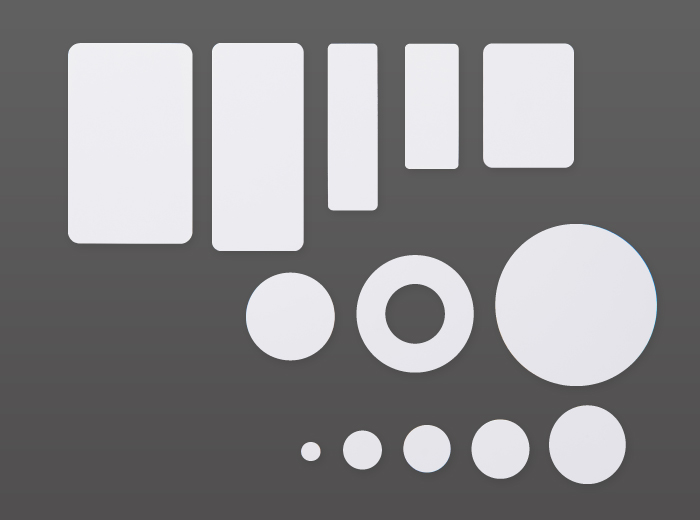

ICタグのシールはどのようなものがありますか?

ICタグのシールは色々な物に簡単に貼り付ける事が出来るので、非常に便利です。HF帯であれば近接でのチェックになりますが、ICタグのシールにはたくさんのデータ容量をエンコードする事が出来ますので、それぞれの書類や書籍、様々な物品に番号やそれ以外の情報を入れ、システムと合わせる事により幅広い管理をおこなう事が出来ます。いつ仕入れ、いつ貸出し、いつ戻った等の管理も容易に出来ます。

貼り付ける製品は色々な形状であると思いますので、用途に合わせた大小様々なサイズがありますし、貼り付ける絵柄を少しでも隠さない様にする為に透明な製品もあるなど、バリエーションが豊富なので商品選定がし易いのが弊社のICタグのシールの特徴となります。

また、UHF帯のICタグのシールでは、電波によるチェックになるので、遠距離から一度にたくさんの読み取りを行う事が出来るのが特徴となります。書籍や製品を1か所に集め、読み取りを一度に行う事が出来る為、作業効率を非常に良くすることが出来ます。

ICタグのリーダーはどんなタイプがあって、価格はどれぐらいですか?

ICタグを読取、書込みを行うためのリーダは周波数帯ごとに異なります。

まずは今使おうと考えているICタグやソリューションの周波数帯は何なのか確認し、その周波数帯のリーダから選定します。

タイプとしては、卓上型、据置型、ハンディ―型、ウエアブル型、ゲート型などあり、またケースに組み込まれていない基板タイプのものもございます。

価格はタイプや性能、付加機能などにより異なります。

<価格目安>

HF帯(13.56MHz)

卓上型 数千円~5万円

基板型 数千円~2万円

ゲート型 数十万円~数百万円

UHF帯(920MHz)

卓上型 10万円程度

ハンディ型 20~40万円

※詳しい価格に関してはお問合わせください。

ICタグの寿命はどれぐらいですか?

一般的なICタグの寿命は大よそ10年ほどの物が多いです。ただし、あくまで通常の使い方をした場合になりますので、例えば屋外で使用環境が悪かったり、過度の振動や直射日光にさらされたりした場合には、恐らく短い寿命になる可能性があります。近年様々な用途でアナログから電子化されていることもあり、データ保存した物が途中で壊れてしまうのは困る等の声もあり、耐用年数が50年を超える物も登場しております。

データに関してはサーバーに前回までの履歴が残っているので、破損した際には新しいICタグに同じ内容でエンコードし直して使用する事により、データを引き継ぐことが出来ます。最近はNFTなどと組み合わせたICタグを美術作品やタレントのグッズに貼り付ける事により、権利者以外は解読不能なブロックチェーン化した暗号資産にし、偽物を作らせない様なICタグでは200年持つ物まで登場しております。

ICタグのキーホルダーはどのような利用方法がありますか?

ICタグ入りキーホルダーは、主に①施設の入退場 ②勤怠管理 ③物品管理 の用途で利用されることが多いです。

ICカードよりもサイズが小さく物に取り付けやすい、持ち運びやすい、活用場面に合わせて形状や素材を選択出来る、といった特徴があります。

具体的には、このような場面で活用されています。

①集合住宅のルームキー

各居室の鍵として使用されています。カバンなど普段の持ち物に付けて、リーダー部にかざすだけでドア開錠が可能になる手軽さが特徴です。

イラストを印刷したり、本革ケースなどに入れることで、一見鍵に見えないデザインも表現可能です。

②勤怠管理用キーホルダー

タイムカードの代わりにキーホルダーを導入した事例もございます。

動きづらさやセキュリティ性などの問題から、ICカードを首から下げることが難しい場合があります。

コンパクトかつ物に取り付けやすいという利点を活かして、キーホルダーを導入しているケースもございます。

③工具の管理

工具類は、日々の作業により紛失リスクが高まり、種類が増えるごとに管理が煩雑になりやすいです。ICを工具に取り付けることで、Webデータベースなどの一括管理が可能になります。

特に屋外での作業や物同士の衝突が多い工事現場などでは、ICの性能を損なわない高耐久性キーホルダーを導入することで、工具類の管理を容易にしています。

ICタグを読み取る場合、どの程度の距離まで大丈夫ですか?

ICタグの通信距離は、①密着型 ②近接型 ③近傍型 ④遠隔型 の4種類ごとに異なります。

中でも、交通系ICカードなど、日常生活で使用頻度の高い種類は「近接型」になります。

①密着型

通信距離:~2mmまで

国際規格:ISO/IEC 10536

②近接型

通信距離:~10cmまで

国際規格:ISO/IEC 14443

代表的なチップ:Mifareシリーズ/FeliCaシリーズ/NTAGなど

③近傍型

通信距離:~70cmまで

国際規格:ISO/IEC 15693

代表的なチップ:ICODEシリーズ/Tag-itシリーズなど

※注意点

タグのサイズ、リーダーのスペックなどにより実測値と異なる場合がございます。

金属類を挟んで読み取りは出来ません。

十分に通信が取れていない状態でリーダーからタグを離すと、データが正しく読み書きされない可能性があります。

ICタグの仕組みを教えてください。

リーダライタから発する電波をアンテナが受けICチップが起電し、ICチップに含まれている情報をリーダライタ側に送り返します。

リーダライタが発する電波は13.56Mhzと国際規格で定められており、ICタグは13.56Mhzで起電できるようにアンテナ設計されております。

ICタグでできること、活用事例はどんなことがありますか?

ICタグでできることは、大きく分けてヒトの管理 ・モノの管理 ・スマートフォンとの連携 があります。

各用途の具体例を紹介します。

・ヒトの管理 例:温浴施設のロッカータグ

施設内に設置されているロッカーキーにICタグを導入することで、ヒトとシステムをの連携が可能になります。

例えば、入退場管理システムと連携させることで入場者の流動や滞留時間をデータ上に記録出来たり、決済システムと紐づけることで、館内でお財布を持ち歩くことなく身軽に楽しめる、といった利点があります。

また温浴施設という特性上、耐水性や耐熱性が重視される為、特殊ケースにチップ・アンテナを封入したものを導入しています。

・モノの管理 例:図書館 蔵書管理用タグ

蔵書の管理用にICを導入している事例もあります。

リーダー部分に蔵書をまとめて置くことで、一括で蔵書データを読み取り、貸出業務を効率化しています。

また、出入口ゲートと連携させることで、館内から無断で蔵書を持ち出した際にアラームが鳴るなど盗難防止対策も可能になります。

蔵書に限らず、CDの管理に対応したタグもございます。

・スマートフォンとの連携 例:スタンプラリー向け NFCタグ

NFCタグは、NFC対応のスマートフォンを所有している人なら誰でも読取可能です。

その特徴を活かし、Webサイトやアプリと連携したスタンプラリーイベントに活用される事もございます。

店頭に設置されたNFCタグを読取ることでスタンプを獲得し、規定条件をクリアすると限定コンテンツにアクセスできます。

タッチの度にURLを複製し、限定コンテンツの不正アクセスを防止できるICチップもございます。

ICタグで位置情報は取得できますか?

基本的にはGPSの様な常時位置情報を確認できる様な機能は無いのですが、特定のエリアにリーダーを設置、そのエリアにICタグを読み取りさせる事により、その地点に立ち寄ったのを確認する事等がそれに近いものになります。

またその反対で、ウエアラブルリーダーを持った方が設置してあるICタグに読み取りを行いますと、同じ様に特定エリアに立ち寄った事の確認が出来ます。弊社の製品にございますカードやリストバンド型のICタグをリーダーに読み取りをさせる事により、その地点に特定の方が何時に立ち寄ったのかを確認する事が出来ます。勤怠管理やホテルなどの入退場は勿論、特定のイベントへの参加記録や入退場記録、どこの店舗にいつ立ち寄ったのか等の記録も容易に確認できるので、考え方次第では用途が無限に広がります。

弊社ではお客様の考えているイメージを形にする開発力や提案力を売りにしておりますので、何かございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

ICタグで在庫管理はできますか?

ICタグで在庫管理が可能です。

導入することで、在庫の可視化や適切な数量管理ができ作業の効率化となります。

ICタグとRFIDタグの違いを教えてください。

RFIDは、ICチップを用いた自動認識技術の総称のことを指します。

ここでは、ICタグ→HF帯 RFIDタグ→UHF帯のものとして、通信周波数帯に分けて解説いたします。

主に通信距離・容量・価格・使用ケース に違いがあります。

◆RFIDタグ(UHF帯:920MHz)

通信距離:3~5m程度

容量:EPC…96bit(12byte)/128bit(16byte)が多い。

EPC→ユーザーで自由に書換可能なID設定エリア UHF帯は管理対象物に適したコードをEPCで指定する事が多い。

価格:HF帯と比較すると単価が低い。

使用ケース:倉庫の在庫管理、小売店の棚卸など

RFIDタグは、通信距離の長さや複数のタグを一括に読取れるといった利点を活かして、倉庫など大量の物品の一括管理や在庫数の把握などに使用されることが多いです。

◆ICタグ(HF帯:13.56MHz)

通信距離:~70cmまで

容量:80byte~3,984byte(チップにより異なる)

価格:チップメーカー、チップ種類により異なる。 容量が大きいもの、ハイセキュリティチップほど高価格。

使用ケース:入退場管理、勤怠管理など

ICタグはセキュリティ性が高く、書込可能容量が大きいため、システムとの連携が可能になり、多彩な機能を持たせることができます。

RFIDタグの価格について教えてください。

数量や種類により価格は変動しますが、数十円~数百円程度になります。

仕様を確認させていただいた後に御見積を作成しますのでお気軽にご相談ください。

RFIDタグリーダーの価格について教えてください。

<価格目安>

◆HF帯(13.56MHz)

【卓上型<】 数千円~5万円

【基板型】 数千円~2万円

【ゲート型】 数十万円~数百万円

◆UHF帯(920MHz)

【卓上型】 10万円程度

【ハンディ型】 20~40万円

【ゲート型】 数十万円~数百万円

※詳しい価格に関してはお問合わせください。

RFIDタグは金属に対応していますか?

UHF帯のタグについては、金属の影響や水の影響を受け易い為、特殊な仕様にて制作する必要がありますが対応は出来ます。UHF帯のタグは、金属製品や水分を含んだ場所に貼り付けると、通信が取れなかったり、若しくは通信距離が短くなってしまう等の影響が出てしまいます。その為、使用用途や場所をクライアント様へしっかりと確認をし、それに合わせた仕様を検討して開発する事により、金属製品に貼り付けてもUHF製品は通信距離が長く、複数のタグを一括で読み取りが可能な製品を作る事は可能となります。その為、従来は1つずつ時間を掛けてチェックを行っていた作業が非常に短時間で行う事が出来ます。

他のLF帯やHF帯は周波数が低く、読み取り速度がやや遅いのですが、UHF帯は基本的には周波数が920MHzと高い為、通信速度が速いのも特徴の一つになります。但し、冒頭にも書きましたが、デメリットとしては金属の影響をどうしても受けてしまうので、金属に囲まれてしまう様な環境では厳しいので、金属製品の表面に貼り付ける、若しくはビス類で止める等が良いと思います。その他、周辺にあるタグを一度に読んでしまう為、読みたくない番号も読んでしまいます。必要に応じてシステム側で調整する事により、解決する事は出ます。

RFIDタグの活用事例を教えてください。

◆在庫一括棚卸用 管理タグ

導入先:メーカー・小売店倉庫など

導入目的:部品の棚卸管理

RFIDタグを用いて、倉庫内在庫の一括管理・棚卸が可能になります。

倉庫では、日々変動する在庫数の把握や物品の棚卸業務に多大な時間が費やされることが課題でした。

製品の一括読取可能・データベースと連携させて最新情報に更新可能、といったRFIDの利点を活かして、在庫管理用に使用されるケースも少なくありません。

◆入出庫ゲート用 車載タグ

導入先:工場駐車場

導入目的:入出庫車両の把握・管理

遠距離通信が可能というRFIDタグの特徴を活かして、駐車車両の入出庫管理に使用された事例もございます。

一般的な駐車場の場合、車両の入出庫数は把握出来ても車両・運転手の特定までは難しいことがございます。

そこで、データを書き込んだRFIDタグを車載しておくことで、車両の入出庫時にリアルタイムで入出庫車両と運転手の把握が可能になります。

RFIDタグの種類はどんなものがありますか?

様々な種類のタグがあります。以下は一部のタグとなります。

【ラベルタグ】一番安価なタグとなり、在庫管理や物品管理等で幅広く使用されています。

【高耐久タグ】屋外で利用する際に使用されます。強い衝撃でも耐えうることのできるタグです。

【金属対応タグ】金属に取り付けた場合でも通信能力が発揮できるタグです。

【Dualタグ】UHF帯とHF帯が1つのタグに収まったものです。

【センサータグ】水位、重量、温度、腐食等の変化を捉えることのできるタグです。

NFCタグとRFIDタグの違いを教えてください。

NFCは、RFIDの中でも”近距離無線通信”(Near field communication) の技術の一種であり、交通系ICカードやスマートフォンのタッチ決済などに活用されている非接触技術の総称を指します。

本項目では、RFIDタグ→UHF帯 NFCタグ→HF帯 に分類して解説していきます。

まず、RFIDタグとNFCタグの最も大きな違いは、運用目的にあります。RFIDタグは、離れた距離から一括読取可能・その都度データの書換が可能 という利点を生かし、倉庫内在庫など物品の管理に使用されることが多いです。通信距離の長さだけではなく、箱を開けなくても複数タグを一括に読取できるという特徴から、在庫管理業務の効率化を目的に導入されています。

一方NFCタグは、スマートフォンをリーダー代わりに使用出来るという特徴を生かして、タグ内にWebサイトURLを書き込み、販促什器やイベントグッズ類にタグを組み込んで使用されるケースが多いです。NFC対応スマートフォンであれば誰でも読取可能なため、アナログ媒体にWebコンテンツを連携させるためのツールとして活用されている事例も近年増加しております。

自社でRFIDタグを導入する場合、どの程度の費用がかかりますか?

RFIDタグ(UHF帯)の価格帯については、LF帯やHF帯よりも比較的安価に制作をする事が出来ます。PET素材にアルミによる回路を描いてICチップを搭載するので、原材料費が他の物より安価な為です。しかしながら通信距離が必要な場合、使用数の大小にて価格帯が変動しますので、先ずは使用用途や環境を確認する事が必要となります。次にタグの読み取りを行うリーダーが必要になりますが、こちらが安定した性能の物を選びますと数十万円程掛かります。

また、リーダーで読み取ったデータを表示させたりするアンドロイド端などをと合わせてアプリの作成も必要となります。アプリについては、どの程度の情報を操作するかにより金額的には幅が出て来てしまいます。

どの様なタグを使い、どの様な端末を使い、どの様なアプリを作成し、データをどの様にして編集するかなど、イメージ出来る範囲をお伝えいただけましたら、お勧めのリーダーなどを含めてご案内いたします。ご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談下さい。

RFIDタグはどの程度まで小さくできますか?

RFIDタグ(UHF帯)のサイズは大小様々なタイプがあります。何故かと言いますと、タグの中身や基板の中身には、無線通信を行う為のアンテナが配線されており、そのアンテナのサイズにより通信距離が大きく影響を受ける為です。例えばUHFタイプのアンテナについてはダイポールアンテナという、ICチップをセンターに配置し、それを中心に左右均等にアンテナパターンを伸ばす形状のアンテナが多く使われております。アンテナが長ければ長い程通信距離が長くなる方向になりますので、必然的に形状が長方形となります。

どの様な環境下で使用するか、また、どの程度の通信距離が必要であるかをきちんと確認した上で、ご依頼のあったお客様に合わせた開発設計を行うことより、よりよいRfidタグを提供する事が可能となります。

弊社の製品の一番小さい物では10mmx15mm程度になりますが、通信距離をもっと伸ばしたい等のご要望がありましたら、層構成と仕様を変更したダイポールアンテナタイプでの小型化や、搭載するICチップの変更等により、通信距離を伸ばす事も可能ですので、先ずはお気軽にご相談下さい。

RFIDタグにはどの程度までの情報量を入れられますか?

弊社取り扱いチップデータを基に、各領域の解説と書き込み容量を紹介いたします。

◆TID

チップごとに割り振られた固有のIDです。この領域は原則書換不可能です。

Impinj社→96bit≒12byte

NXP社→48bit≒6byte/96bit

ALIEN社→48bit/64bit≒8byte

◆EPC

ユーザーが自由に設定可能なIDエリアです。用途や製品分類ごとにユニーク識別コードを設定することで、

製品の絞り込みや特定などが容易になります。代表的な識別コードに、GS1識別コード(国際標準)がございます。

Impinj社→96bit/128bit≒16byte

NXP社→96bit/128bit ※最大値448bit(56byte)のチップもございます。

ALIEN社→96-480bit(60byte) ,496bit(62byte)/128bit

◆USER

ユーザーが自由に書き込み可能な領域です。チップ毎に容量が異なり、ユーザー領域が存在しない種類もございます。

Impinj社→32bit≒4byte/64bit ,512bit≒64byte

NXP社→680bit≒85byte ※UCODE G2iMのみユーザーエリア有。

ALIEN社→128bit/512bit≒64byte /688bit≒86byte

ICタグを利用することで、盗難防止になりますか?

RFIDタグを使用して盗難防止は可能です。

対象商品にRFIDタグを取り付けて、店舗の出入り口付近にリーダライタを設置することで盗難がわかります。

◆必要なアイテム

・RFIDタグ

・設置式リーダライタ

・盗難防止システム

RFIDタグはラベルタイプやキーホルダータイプが存在します。

対象商品に応じて自由に形状を選択することが可能です。

リーダライタもゲート型、天井設置型、床下設置型と幅広い形状存在します。また盗難時に警笛を鳴らしたり、ランプを点灯させるなど様々な告知パターンがあります。店舗のサイズ感や出入口の数、通信環境を考慮して最適なリーダライタの選定が可能です。

※100%盗難防止ができるわけではございません。

RFIDタグの仕組みを教えてください。

ICタグは主に3タイプございます。

◆パッシブタイプ

ICリーダライタからの電波を受けて起電するICタグです。

電池を持たないため電池交換の手間やコストがかからず、壊れない限りは半永久的に使用することが可能です。

電波が届かない場合は起電しないため使用環境に左右されるというデメリットがあります。

◆アクティブタグ

電池を内蔵し、本体から電波を発するICタグです。

通信環境に左右されることが少なく通信も安定します。

電池交換が必要になることやパッシブタイプと比較してICタグの単価が高いというデメリットがあります。

◆セミパッシブタグ

電池を搭載していながら、パッシブタグとアクティブタグの両方の機能を併せ持っています。

通常はパッシブタグとして作動し、ICリーダライタからの電波を受信した時に内蔵電池が起動します。

当社ではパッシブタイプのRFIDタグの開発、製造、販売を行っております。

RFIDタグはどの程度の距離まで対応可能でしょうか?

通信距離は周波数帯や通信規格によって異なります。

通信規格が同じでもRFIDタグのサイズによっても通信距離が変わります。

使用用途に応じてRFIDタグの形状やサイズの選定が必要になります。

◆HF帯

・近接型

通信距離:10cm以下(理論値)

通信規格:近接型 ISO14443

該当チップ:MIFARE、NTAG

主に交通系ICカードや勤怠・入退用の社員証など、確実に認証を行いたい場合に使用されることが多いです。

・近傍型

通信距離:70cm以下(理論値)

通信規格:ISO15693

該当チップ:IcodeSLIx

近接型と比較すると通信距離が長いため、倉庫や工場の在庫管理や工程管理で使用されることが多いです。

・遠隔型

通信距離:数m以上

通信規格:ISO/IEC18000-6

該当チップ:Ucode、Monza

数m程離れても通信可能なため、駐車場の入退場ゲートや、倉庫やアパレル品の在庫管理で使用されます。

RFIDタグの寿命はどれぐらいですか?

リーダライタからの電波を受けて起電するパッシブタイプRFIDタグは電池の交換が不要なため、理論上は半永久的に使用可能です。ただ、ICチップを封入したタグの素材によって素材の経年劣化があるため、タグの素材ごとに寿命は異なります。

例えば、一般的なPVC素材でできたICカードを屋外で長期的に使用する場合、紫外線や屋外の気温変化の影響を受けてしまい、ヒビ割れが起こってしまったり湾曲してしまい故障する可能性があります。

財布やパスケースなどに入れて使用している場合は屋外環境の影響を受けにくいため、同等のICカードの場合でも比較的長持ちして使用することができます。(※個体差はあります。)

RFIDタグを導入する時は使用環境も考慮して、タグ選定することも大切です。

当社では耐候性に特化したタグや、耐熱性に特化したタグなど、幅広い製品を取り揃えております。

また、使用環境にマッチしたタグがなくても、当社では素材の選定から新規RFIDタグの開発が可能です。

RFIDタグの耐熱はどの程度まで堪えられますか?

一般的なICカードの耐熱温度は50~70℃程になります。

工場の熱を有する工程管理や高温になる環境の場合でも使用することができるように、当社では耐熱性に優れたRFIDタグを開発しております。

耐熱素材であるPPSケースにエポキシ樹脂で封入しており、さらにICチップとアンテナを接続するボンディングにも工夫を加え、動作温度を180℃まで高めたICタグです。

ケース内は樹脂で満たされているため、耐衝撃性も高い構造になっています。

皿に取り付ける場合は市販の接着剤で取り付けることができます。

ケースに封止をしているため防水性も高く、貼付した皿ごと洗浄するような食堂の皿への採用実績もございます。

耐熱性と防水性を活かせる衣服のクリーニング管理用や温浴施設等にも適しております。